Réglementations et certifications

- Affichage obligatoire

- ERP_Normes de sécurité et accessibilité

- Normes accessibilité pour les ERP

- A quel catégorie ERP mon activité appartient?

- Liste des obligations de sécurité des ERP

- Défibrillateur?

- Procédures d'autorisation de travaux

- Marques, propriété intellectuelle et mentions légales

- Réglementation (enseigne, terrasse, vente de boissons alcoolisées...)

- Vente de boisson alcoolisées_ sur place et à emporter

- Terrasses

- Déclarations de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale (DAOA)

- Ouverture le dimanche

- TVA

- Enseigne et publicité

- Obligations et contrôles

- Hygiène

- RH et droit du travail

- Fraude et concurrence

- Litiges commerciaux- Médiateur de la consommation

- Fiscalité

- Incendie/ Sécurité/ Accessibilité

- Activités reglementées

- Certification Bio

- Notification? Certification? Ou rien?

- Processus de certification et controle

- Mixité des produits bios et nons bios

- Guide d’étiquetage et affichage BIO en épicerie

- Traçabilité

- Bio et nuisibles

- Restauration et mention de Bio

- Echanges de pratiques entre épiceries

- FOCUS ACTI_Epicerie

- Traçabilité

- Obligations relatives à la vente en vrac

- DLC et DLUO

- Vente déclassée et seuil de revente à perte

- Etiquetage et prix

- Metrologie- produits pré emballé et en vrac

- Vente en vrac - Bonnes pratiques

- Gestion de la perte

- Reconditionnement des produits service arrière

- FOCUS ACTI_Traiteur et restauration

- Affichages en restauration

- Formation nécessaire pour ouvrir son bar-restaurant

- Diffusion de la musique

- Exposition des boissons non alcoolisées

- Normes d'aménagement, de sécurité incendie, électrique

- Certification bio en restauration

- FOCUS ACTI_Vente en gros et B2B

- FOCUS ACTI_Brasserie

- Guides des bonnes pratiques des lieux de brassage

- Réglementation et démarches propres aux brasseries

- FOCUS ACTI_Boulangerie/ Patisserie

- FOCUS ACTI_ Commerce non sédentaire

Affichage obligatoire

En tant qu’employeur vous avez des obligations en termes d’affichage et de communication de certaines informations à vos salariés.

En cas de non-respect (constaté par l'inspection du travail) de vos obligations, vous vous exposez à des sanctions. Notamment à une amende pour défaut d'affichage, et en cas de récidive à une condamnation d'un an de prison et 37 500 € d'amende pour délit d'obstacle (article L8114-1 du Code du travail).

Les informations signalées par un astérisque* ne doivent pas ou plus être obligatoirement communiquées aux salariés par le biais dans affichage dans les locaux. L'obligation est désormais celle d'une communication apportant aux salariés des garanties équivalentes, par exemple via la diffusion sur le site intranet de l'entreprise, ou par courriel (cependant un affichage est toujours possible).

Pour la clientèle et les salarié·es

|

Type d'information |

Contenu |

|---|---|

|

Consignes de sécurité, d'incendie et avertissement de zone de danger |

- Consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010 |

|

Interdiction de fumer et de vapoter |

Depuis 2008, une signalisation apparente doit rappeler le principe d'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise. Celle-ci doit être apposée aux entrées des bâtiments et à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente. Un avertissement sanitaire doit être apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs si de tels espaces sont mis en place. Il y sera rappelé que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent y accéder. Les modèles de signalisation et d'avertissement sanitaire ont été déterminés par arrêté du 3 janvier 2007 du ministre chargé de la santé. Ils sont téléchargeables sur le site www.tabac.gouv.fr. |

|

Numéros d’urgence |

URGENCES : 112 SAMU : 15 POLICE : 17 POMPIERS : 18 SERVICE DE SECOURS POUR LES PERSONNES MAL-ENTENDANTES / SOURDES : 114 Centre Antipoison : 04 72 11 69 11 Inspection du Travail du Rhône : dépend du lieu d'exercice de l'activité Médecine du Travail : AST TEL : dépend du lieu d'exercice de l'activité LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL (+ conditions de saisine du défenseur des droits) : 09 69 39 00 00 Pour chacune de ses missions, le Défenseur des droits est saisi directement par la personne physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection. Les personnes l’ayant saisi ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles ; La saisine peut s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures, les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit.

|

Pour les salarié·es

|

Type d'information |

Contenu |

|---|---|

|

|

Adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail compétent Conditions de communication aux salariés mises en œuvre par l'employeur communiquées au préalable à l'agent de contrôle de l'inspection du travail |

|

Service d'accueil téléphonique Défenseur des droits |

N° de téléphone |

|

Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail |

|

|

|

Avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement Référence de la convention collective dont relève l'établissement et des accords applicables (précisions sur les conditions de leur consultation sur le lieu de travail) |

|

Horaires collectifs de travail |

Horaire de travail (début et fin) et durée du repos |

|

Repos hebdomadaire |

Jours et heures de repos collectifs (si le repos n'est pas donné le dimanche) |

|

|

- Période de prise des congés (2 mois avant le début des congés) |

|

Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes* |

La réglementation relative à l'égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes. |

|

|

Les entreprises de plus de 10 salariés doivent aussi communiquer l'adresse et le numéro de téléphone du référent harcèlement sexuel. |

|

Lutte contre la discrimination à l'embauche* |

Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (informations devant les locaux ou à la porte où se fait l'embauche). |

|

Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) |

Conditions d'accès et de consultation du document. · inspection du travail et le nom de l'inspecteur compétent |

|

Convention collective applicable et accords collectif d’entreprise |

· Défenseur des droits. |

|

Travail temporaire* |

Les entreprises de plus de 10 salariés doivent aussi communiquer l'adresse et le numéro de téléphone du référent harcèlement sexuel.

|

|

Registre unique du personnel |

Identité des salarié·e·s, informations sur la nature du poste, type de contrat |

|

Panneaux syndicaux |

· pour chaque section syndicale de l'entreprise · pour les membres du comité économique et social (CSE) (à partir de 11 salariés). |

|

Organisations syndicales |

Disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail. |

|

Rupture convention collective |

Décision de validation par l’administration. |

Plus d’infos sur le site du gouvernement

Affichages ou diffusions obligatoires en fonction des effectifs de l'entreprise :

|

Nombre de salariés |

Type d'information |

Contenu |

|---|---|---|

|

Entre 11 salariés et 49 salariés |

Élections des membres de la délégation du personnel (tous les 4 ans) * |

Procédure d'organisation de l'élection des délégués du personnel au comité social de l'entreprise |

|

Entre 11 salariés et 49 salariés |

Comité sociale et économique (CSE) |

Liste nominative des membres du CSE, indiquant leur emplacement habituel de travail et leur participation à une ou plusieurs commissions. |

|

À partir de 50 salariés |

Règles en matière d'hygiène, de sécurité, de sanctions, etc.

|

|

|

À partir de 50 salariés |

Information sur l'existence d'un accord et de son contenu |

|

|

À partir de 50 salariés |

Plan de sauvegarde de l'emploi |

· Décision de validation ou d'homologation par l'administration, ainsi que les voies de recours. |

Qui contacter en cas de besoin ?

Pour des questions sur l’affichage obligatoire, contactez le CCRS (service concurrence, consommation et répression des fraudes de la DGCCRF).

Il y a un contact par département, il suffit de modifier cette adresse avec le nom du département concerné : ddcspp@savoie.gouv.fr

Pour info (ou rappel) les contrôles peuvent être faits par :

-

les agents de la DGCCRF de niveau national (contrôle sur le poids affiché, les prix)

-

les agents de la métrologie légale (contrôle sur la conformité légale de la balance)

pole c : agents de la DGCCRF (ministère économie) + agents de la métrologie légale

ERP_Normes de sécurité et accessibilité

Normes accessibilité pour les ERP

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap.

Réglementation accueil du public en fonction de la catégorie d'ERP (généralement catégorie 5) : demande d'ouverture nécessaire auprès de la commune.

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap : moteur, visuel, auditif, mental...

Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

L'accessibilité des établissements et de leurs abords concerne :

-

- Les cheminements extérieurs

- Le stationnement des véhicules

- Les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments

- Les circulations à l'intérieur du bâtiment

- Les sanitaires ouverts au public

- Les portes et sas intérieurs et les sorties

- Les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés

Dérogations possibles dans les cas suivants :

-

- Impossibilité technique (ex: trottoir trop court pour mettre une rampe à max 10% de pentes)

- contraintes liées à la conservation du patrimoine (impossibilité de modifier la façade classé pour mettre des portes aux normes PMR)

- disproportion manifeste entre les améliorations apportées et les coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiments et de ses abords

- Impossibilité technique (ex: trottoir trop court pour mettre une rampe à max 10% de pentes)

Elles doivent être autorisées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité :

-

- au préfet de département,

- à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de catégorie 5, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Pour tout travaux de modification intérieur ou du cheminement ou rachat de fond de commerce, il y a nécessité de faire une autorisation de travaux auprès de la mairie pour informer et déclarer (et si besoin accepter) des travaux pouvant impacter l'accessibilité.

Documents d'aide

Café, bar, restaurant: réussir son accessibilité: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ACCESSIBILITE_DES_HOTELS-2011.pdf

Notice d’accessibilité simplifié de la préfecture du Rhone (2023)

La réglementation de l’accessibilité des bâtiments est consultable sur un site internet dédié à l’adresse suivante : www.accessibilite-batiment.fr

L’unité « accessibilité» de la direction départementale des territoires peut être consultée pour tout complément d’information sur les règles d’accessibilité.

Tél : 04-78-62-50-50 (réponse de 14h à 16 h du lundi au vendredi)

Mail : ddt-sbda-access@rhone.gouv.fr

Fiche récapitulatif => https://nuage.grap.coop/s/24jys2edGmyfRD7

A quel catégorie ERP mon activité appartient?

Les ERP sont classifiés sous 5 catégories selon leur activité et leur capacité d’accueil (nombre maximum de personnes que l’établissement peut recevoir) :

|

Catégorie 1 |

+ 1 500 personnes |

|

Catégorie 2 |

701 à 1 500 personnes |

|

Catégorie 3 |

301 à 700 personnes |

|

Catégorie 4 |

- 300 personnes à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie |

|

Catégorie 5 |

Etablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité. - 200 personnes et - 100 personnes (en étage ou sous sol) |

Des catégories de 1 à 4 l'effectif prend en compte le public + le personnel.

Pour la 5ème catégorie, seul le public est pris en compte.

L'ouverture d'un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s'imposent au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La réglementation applicable en matière de sécurité varie en fonction du classement du bâtiment.

> dans Grap, toutes les activités entrent dans la catégorie 5

Liste des obligations de sécurité des ERP

La constructionet l'exploitation d'un ERP sont soumises à des obligations de sécurité contre l'incendie et la panique. Ces mesures ont pour but de protéger les personnes, de favoriser l'alerte et l'intervention des secours et de limiter le pertes matérielles.

Regles de base à respecter lors de la conception ou modification d'un ERP

Les constructeurs et propriétaires doivent respecter le règlement de sécurité des ERP et les règles d'accessibilité.

Les ERP sont conçus pour permettre les actions suivantes :

- Évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur mise à l'abri si celle-ci est nécessaire

- Intervention des secours

- Limitation de la propagation de l'incendie par des matériaux et des éléments adaptés

Pour l'application du règlement de sécurité, un ERP est classé à la fois par type selon son activité et par catégorie selon sa capacité d'accueil.

Les règles techniques s'appliquent notamment pour les points suivants :

- Aménagement et isolement des locaux entre eux

- Façade (1 ou plusieurs) en bordure de voie ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public et l'accès des pompiers

- Matériaux de construction et d'aménagement intérieur résistants au feu

- Distribution intérieure et compartimentage pour limiter la propagation du feu et des fumées

- Nombre et largeur des sorties, des éventuels espaces d'attente sécurisés et des dégagements intérieurs (proportionnels à la capacité d’accueil)

- Désenfumage

- Dispositifs d'alarme et d'avertissement, service de surveillance et moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques

- Interdiction de stocker, distribuer et employer des produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables (sauf disposition particulière du règlement de sécurité)

- Éclairage électrique obligatoire

- Éclairage de sécurité obligatoire

- Garantie de sécurité et de bon fonctionnement des ascenseurs et monte-charge, installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation

Quand une personne exerce une activité libérale (médecin, expert-comptable, kinésithérapeute ...) dans sa résidence familiale, le local n'est pas considéré comme un ERP. La réglementation de sécurité incendie imposée aux ERP ne s'applique pas.

Dans les autres cas, les locaux sont soumis à la réglementation des ERP de 5e catégorie.

Règles d'alarme et de sécurité incendie

L'ERP doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.

Les mesures de sécurité et de prévention sont proportionnées à l'activité et au public pouvant être admis à l'intérieur de l'ERP.

Lorsqu'un même bâtiment abrite plusieurs activités, les mesures de prévention et de sauvegarde de sécurité de chaque activité s'appliquent à la partie du bâtiment qu'elle occupe.

Les ERP de 5ème catégorie

Dispositif d'extinction du feu

L'ERP a au moins 1 extincteur portatif pour 300 m² et au moins un par niveau. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par1 panneau.

Une tuyauterie fixe et rigide, appelée colonne sèche, est installée dans l'ERP dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres de la voie accessible aux engins des pompiers.

Personnel de l'ERP

Le personnel est formé sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Il est entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

Un membre du personnel au moins doit être présent en permanence lorsque l'ERP est ouvert au public.

Cette disposition ne s'applique pas aux ERP recevant moins de 20 personnes. Toutefois, elle s'applique quand il s'agit de locaux à sommeil (par exemple, hôtel, pension de famille).

Consignes

Les consignes de sécurité adaptées au différents types de handicap sont affichées bien en vue.

Elles doivent indiquer les informations suivantes :

- Numéro d'appel des sapeurs-pompiers

- Adresse du centre de secours le plus proche

- Dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre

Alarme

Tous les ERP sont équipés d'un système d'alarme.

Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas être confondu avec un autre signal sonore.

Le personnel de l'ERP est formé à le reconnaître. Des exercices périodiques d'évacuation complètent cette formation.

L'alarme générale est donnée par bâtiment si l'ERP en comporte plusieurs.

Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant.

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

À savoir

Le détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf) n'est pas obligatoire dans les locaux professionnels. Cependant, il est obligatoire s'ils ont un usage mixte d'habitation.

De plus, un assureur peut exiger le Daaf pour certaines activités professionnelles (restaurant, cabinet libéral accueillant du public...).

Liaison avec les sapeurs-pompiers

La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée avec un téléphone fixe (DSL ou fibre optique) dans tous les ERP. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'ERP, cette liaison n'est pas exigée.

Faciliter l'action des sapeurs-pompiers

Lorsqu'un ERP est en étage ou en sous-sol, un plan schématique inaltérable est affiché à l'entrée.

Ce plan d'intervention doit au moins représenter le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage occupé par l'ERP.

Le plan indique les éléments suivants :

- Dégagements (porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...)

- Cloisonnements principaux

- Locaux techniques et autres locaux à risques particuliers non accessibles au public (locaux de stockage, logement du personnel...)

- Dispositifs et commandes de sécurité

- Organes de coupure des fluides et des sources d'énergie (eau, gaz, électricité, ventilation, climatisation...)

- Moyens d'extinction fixes et d'alarme

Les ERP situés même partiellement en sous-sol doivent permettre aux services de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques en tout point de l'ERP.

Règles d'aménagement et de travaux

Demandes d’autorisation

- Avant le début des travaux, un ERP doit faire une demande d’autorisation de travaux à la mairie

- Avant ouverture, l’ERP doit faire une demande d’autorisation d’ouveture à la mairie au minimum 1 mois avant ouverture. Les 2 demandes peuvent se faire en parallèle.

Voir site de l'administration française pour plus d’infos

Accessibilité (voir page Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées )

La largeur du cheminement doit être de 120 cm au minimum. 90 cm autorisé si rétrécissement ponctuel sur une très faible longueur. Les portes d'entrées > 90cm minimum.

Idéalement prévoir plus large pour permettre le passage facile d'objets encombrants. Une palette UE bien droite qui dépasse pas = 80 cm de large donc un minimum de 100 cm de large pour la porte c’est mieux (pourquoi pas avoir 2 battants pour ouvrir sur 110-120) .

Tout changement de direction perpendiculaire d’une largeur de minimum 120 centimètre doit s’enchaîner sur un cheminement d’au moins 90.

Avoir des espaces de retournement pour les fauteuil (140 cm), les caisses doiventt être accessible pour les fauteuils, idéalement hauteur des rayons

Plus d’infos sur le site Handinorme.

Ces règles dépendent aussi de la réglementation ERP incendie, qui dépend de la surface.de vente.

Sécurité:

Les ERP sont soumis à des règles concernant la conception et la construction des locaux qui doivent :

- être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ;

- avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ;

- avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes ;

- être composés de matériaux et d'éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques ;

- Etre aménagés, notamment en ce qui concerne la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement, de façon à assurer une protection suffisante.

- L'éclairage de l'établissement doit être électrique.

- Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides inflammables soumis à autorisation ou enregistrement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public.

- Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

Eclairage de sécurité

Extincteurs

EXCTINCTEURS

Article R4227-29 du code du travail

- au moins 1 extincteur portatif à eau pulvérisée (6 litres) pour une surface au sol de 200 à 300 m²

- au minimum un appareil par niveau,

Pour ce qui est du type d’extincteur, il faudra prévoir 1 extincteur à eau de 6 litres ou bien 1 extincteur à poudre de 6 kg ou encore 2 extincteurs CO² de 5kg.

Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.

Les documents obligatoires

- Un contrat de maintenance avec une société pour les extincteurs avec une vérification annuelle.

- Un registre de sécurité à tenir (document qui recense les contrôles- electricité, extincteur...)

- Affiche obligatoire: plan évacuation, réglement intérieur (facultatif)...

ÉVÉNÉMENTS PONCTUELS (fermetures tardives,...)

Lors d’événements ponctuels il est impératif de veiller au respect des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes au sein de l’établissement.

Lorsque les locaux sont utilisés pour une activité autre que celle autorisée, une autorisation doit être obtenue du maire et de la commission de sécurité compétente dans les 15 jours précédant la manifestation (article GN 6 du règlement de sécurité).

Défibrillateur?

OBLIGATION D’AVOIR UN DÉFIBRILLATEUR POUR LES ERP

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;

b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;

c) Les établissements de soins ;

d) Les gares ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

f) Les refuges de montagne ;

g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6 (version en vigueur depuis le 1er septembre 2019)

> activités de Grap non concernées par l’obligation du défirbrillateur

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5."

Procédures d'autorisation de travaux

Lien vers le site du gouvernement: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31687

Marques, propriété intellectuelle et mentions légales

Marque

Il est fortement conseillé de déposer le nom de sa marque à l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Sur ce lien, vous trouvez les étapes clés du dépôt de marque.

Pour le nom, il existe des critères à respecter et notamment se référer à la loi Evin qui réglemente la communication sur les produits alcoolisés.

Mentions légales

La loi pour la confiance dans l’économie numérique précise les informations que vous devez faire apparaître sur votre site internet.

Mentions complémentaire obligatoire: Médiateur de la consommation

Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel.

Le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).

Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (CGV et bons de commande).

Autres informations: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires#

Mentions obligatoire et abusive

Des étiquetages incomplets et des dénominations imprécises

- Sur les étiquetages

Des manquements ont été relevés : absence d’indication ou de mise en évidence des allergènes, de dénomination légale, de l’adresse de l’exploitation alimentaire, des mentions dans le cadre de la vente à distance, des TAV au-delà de la tolérance réglementaire, manque de lisibilité sur l’étiquetage, etc. D’autres mentions étaient absentes sur certaines étiquettes comme le numéro du lot ou le message d’alerte sanitaire (phrase type ou logo « femme enceinte »).

- Sur les dénominations

Les dénominations légales des bières sont encadrées par le décret n°92-307 modifié. Les bières qui n’entrent pas dans les catégories listées par ce décret doivent être commercialisées sous un nom descriptif. Une bière était dénommée « bière aux cerises » alors que les fruits avaient été incorporés au-delà du seuil prévu par le décret.

La dénomination « bière » admet la présence d’épices naturelles et d’herbes aromatiques. Néanmoins, les ingrédients ajoutés ne doivent pas conférer au produit final leurs caractéristiques aromatiques et doivent obligatoirement figurer sur l’étiquetage du produit.

Mais si l’ajout de matière végétale apporte une saveur perceptible à la boisson, la dénomination du produit devient « bière à ».

Si la bière contient un ajout d’arôme, la dénomination « bière aromatisée à » doit être utilisée. Une bière contenait un arôme de framboise sous la dénomination « bière framboise».

S’agissant de la « bière de garde », pour être commercialisée sous cette dénomination, une période minimale de garde d'une durée de 21 jours doit être respectée. Deux brasseurs utilisaient ce terme à tort.

L’utilisation abusive de mentions valorisantes

- L’artisan brasseur doit se conformer à certaines obligations

Le terme « artisan » est une mention valorisante très appréciée des consommateurs. Certains producteurs nouveaux sur le marché peuvent être enclins à l’utiliser du fait de leurs méthodes de production ou des faibles volumes produits. Pour être qualifié d’artisan, le professionnel doit obligatoirement répondre aux critères imposés par la réglementation, comme être immatriculé au répertoire des métiers et répondre aux exigences de qualification ou d’expérience professionnelle.

- Des bières sont présentées à tort comme locales

Les qualificatifs se rapportant à un département ou une région sans autre précision de type « Bière normande » peuvent prêter à confusion sur l’origine des matières premières employées et laisser entendre que les ingrédients proviennent de Normandie.

Réglementation (enseigne, terrasse, vente de boissons alcoolisées...)

Vente de boisson alcoolisées_ sur place et à emporter

Toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées, à titre principal ou accessoire, doit posséder une licence.

Il peut s'agir d'un établissement de vente :

- sur place (café, bar, pub, discothèque, restaurant, hôtel-restaurant, bar-restaurant, chambre d'hôtes)

- ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet).

À noter

Les débits de boissons temporaires (sur une foire, une fête locale, etc.) ne sont pas obligés d'avoir une licence. Une autorisation de la mairie suffit.

Les marchands ambulants (food-truck, camionnettes de restauration, camions pizza, etc.) peuvent vendre seulement des boissons avec un taux inférieur ou égal à 18° d'alcool (vin, bière, cidre, porto, poiré, etc. et boissons sans alcool). Il leur est interdit de vendre des alcools forts (whisky, vodka, rhum, pastis, etc.). Seule la petite licence à emporter les concerne.

Les licences en restauration

Quand les boissons alcoolisées accompagnent les repas, le restaurateur doit être titulaire d'une licence de restaurant (pour tous les alcools) ou d'une petite licence restaurant (pour seulement les vins, cidres et bières).

Si la vente d'alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d'une licence III ou IV. La licence restaurant ou la petite licence restaurant ne sont alors pas nécessaires.

Les gîtes et chambres d'hôtes qui souhaitent proposer une restauration le soir avec de l'alcool doivent posséder l'une de ces 2 licences : licence de restaurant ou petite licence restaurant. Cela ne s'applique pas à ceux proposant seulement le petit-déjeuner.

L'établissement qui possède une licence restaurant ou une licence III ou IV, peut vendre à emporter les boissons autorisées par sa licence.

Si l'établissement vend exclusivement des boissons à emporter (épicerie, vente en ligne), il doit être titulaire :

- soit de la petite licence à emporter, pour le cidre, le vin et la bière,

- soit de la licence à emporter, pour les alcools de plus de 18°.

Concernant les deux licences de vente à emporter (grande et petite), le permis d’exploitation n’est pas demandé. En effet, il est nécessaire uniquement lorsque la consommation d’alcool se fait sur place et non à emporter.

Les marchands de restauration ambulants comme les food trucks n'ont pas le droit de vendre des alcools de plus de 18°.

Pour la vente à emporter d'alcool entre 22h et 8h du matin, il faut être titulaire d'un permis d'exploitation.

Sur le bon de commande ou facture d'une vente à distance d'alcool, le vendeur doit écrire la mention "produit soumis à un droit d'accisesTaxe indirecte perçue sur la vente ou l'utilisation de certains produits : boissons alcoolisées, produits du tabac et produits énergétiques)" (en plus de la description des produits, de ses coordonnées et de celles de l'acheteur).

Les conditions pour demander une licence?

Nationalité

Il n'y a pas de condition de nationalité requise pour obtenir une licence de débit de boissons (restaurant ou bar).

Cependant, l'entrepreneur étranger en France doit respecter certaines règles.

Âge et dossier judiciaire

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut remplir les 3 conditions suivantes :

- Être majeur ou mineur émancipé

- Ne pas être sous tutelle

- Ne pas avoir été condamné à certaines peines : les crimes de droit commun et de proxénétisme interdisent définitivement de posséder une licence. En revanche, pour les délits comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'interdiction de licence est supprimée au bout de 5 ans après la peine (sans récidive).

Comment obtenir une licence?

Pour obtenir une licence de débit de boissons ou de restaurant, il faut :

- Détenir un permis d'exploitation, délivré après une formation spécifique

- Effectuer une déclaration préalable d'ouverture (ou de mutationChangement de propriétaire ou de gérant ou de translationDéplacement de la licence d'alcool d'un local à un autre local dans la même commune)

- Recevoir le récépissé de déclaration prouvant la détention d'une licence

Quota par commune pour l'attribution d'une licence III

Une commune délivre un nombre limité de licences.

Les licences se demandent en mairie (dans la plupart des cas) après avoir acquis un permis d’exploitation

Il est interdit de délivrer une licence III (licence 3 appelée aussi licence restreinte) dans une commune où le total des établissements ayant une licence III et ceux ayant une licence IV dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants.

Il existe cependant des exceptions. Il est possible de déroger à cette limitation, dans les 2 cas suivants :

- Si l'installation a lieu dans une ville ou une commune touristique ayant une politique du tourisme, des hébergements conçus pour l'accueil de touristes et recevant une dotation de l'État dédiée au tourisme. Le nombre de débits de boissons autorisés est alors défini par décret.

- Lors du transfert d'un débit de boissons dans une autre commune, dans le cas où l'autorisation du transfert a été validée par le préfet.

Marché de la licence IV

Cette catégorie de licence s'obtient uniquement par un rachat avant de pouvoir faire un transfert, une mutation ou une translation. Elle fait donc l'objet de spéculation. On peut en trouver sur LeBonCoin ou bien les sites spécialisés.

Les trois façons de céder une licence d'exploitation dans les règles est de le faire avec la cession d'un fonds de commerce (mutation), de manière indépendante et dans un autre établissement de la même commune (translation) ou dans une autre commune (transfert).

Attention il y a des zones d'implantation possibles des licences et des zones impossibles = zones protégées.

Le transfert de la licence correspond au déplacement de l'établissement vers un autre local en dehors de la commune où il est situé. Il peut déménager à l'intérieur d'un même département, dans un département limitrophe ou ailleurs sous certaines conditions.

Dans le même département

Un débit de boissons peut déménager à l'intérieur du département où il est situé.

En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l'exploitant doit demander l'autorisation de transfert au préfet du département où il souhaite s'implanter.

Le préfet doit consulter le maire de la commune d'origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. La décision finale revient au préfet.

Le maire est décisionnaire final dans un seul cas : lors d'un transfert de licence IV dans une commune où il n'existe qu'un seul établissement de cette catégorie. Le transfert de la dernière licence 4 d'une commune était interdit avant aout 2015.

Dans un autre département

Un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe à celui dans lequel il se situe, mais alors cette licence ne peut pas faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département durant une période de 8 ans.

Des transferts sont exceptionnellement autorisés au-delà du département pour certains établissements touristiques comme des hôtels classés ou des terrains de camping.

Autorisation ou refus de transfert

En cas de refus, cette décision prend la forme d'un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, les délais et les voies de recours.

En l'absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé. Il ne peut plus être transféré de lieu.

Toutefois, ce délai est suspendu en cas de liquidation judiciaire ou de fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.

Permis d'exploitation

Le permis d'exploitation correspond à une attestation qui prouve que le futur exploitant a suivi une formation spécifique obligatoire.

Il est délivré par l'organisme agréé qui réalise cette formation.

Cette formation est indispensable pour ouvrir le droit à l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées.

La formation porte sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection de mineurs, la répression de l'ivresse publique, la lutte contre le bruit. Elle forme également le futur exploitant à la législation des stupéfiants et aux principes de la responsabilité civile et pénale.

La liste des organismes agréés diffère selon que la vente se fait sur place ou à emporter la nuit.

Le permis d'exploitation est valable 10 ans. Il est ensuite renouvelable en effectuant une nouvelle formation de 6 heures.

Le permis est constitué d'un formulaire rempli par l'organisme de formation et délivré au futur exploitant, à condition qu'il ait suivi entièrement la formation.

Permis d'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant

Déclaration préalable en mairie et récépissé

Pour recevoir la licence, vous devez faire une déclaration d'ouverture (ou de mutation/ Changement de propriétaire ou de gérant ou de translation/ Déplacement de la licence d'alcool d'un local à un autre local dans la même commune) du restaurant ou du débit de boissons.

Vous remplissez pour cela le formulaire ci-dessous. Vous le transmettez à la mairie ou à la préfecture avec les documents nécessaires (justificatifs d'identité et permis d'exploitation valide).

Cette déclaration administrative doit être effectuée au moins 15 jours avant l'ouverture, la mutation ou la translation du débit.

Dans le cas d'une mutation à la suite d'un décès, le délai de déclaration est d'1 mois après le changement d'exploitant.

Après avoir rempli et transmis cette déclaration, l'exploitant reçoit un récépissé qui constitue la preuve qu'il possède une licence.

Ce récépissé ne donne pas le droit d'exploiter un débit de boisson (c'est le rôle du permis d'exploitation).

Il ne prouve pas non plus la validité du titre de propriétaire ou de gérant (il s'agit des identifiants et documents prouvant l'immatriculation de l'entreprise au RNE : RNE : Registre national des entreprises).

Validiter de la licence

La licence, contrairement au permis d'exploitation, a une durée de validité indéterminée.

Cependant, en cas d'arrêt d'exploitation de l'établissement, la licence est annulée au bout de 5 ans.

Cette durée de 5 ans est valable si l'arrêt fait suite à une volonté de l'exploitant.

En cas de fermeture pour liquidation judiciaire, la licence est annulée automatiquement à la fin de la procédure.

Affichage obligatoire

La règlementation en vigueur impose certains affichages obligatoires :

- La licence doit être affiché à l'extérieur du lieu de vente.

- L'affichage obligatoire concernant a consommation d’alcool et l’ivresse publique doit être visible à l’extérieur du bar..

- Les affiches de protection des mineurs doivent être visibles à l’entrée de l’établissement et à proximité du bar ou du comptoir.

Vous ne devez pas vendre ou offrir gratuitement de l'alcool à un mineur.

Si vous le faites, vous risquez une amende de 7 500 € et une interdiction d'exploiter votre licence pendant 1 an.

Vous devez exiger du client qu'il prouve sa majorité au moyen d'un justificatif.

Il est interdit de laisser entrer un jeune de moins de 16 ans non accompagné par un adulte.

Vous ne pouvez pas employer ou prendre en stage un mineur, sauf si c'est un membre de la famille (jusqu'aux cousins éloignés, dits cousins germains).

Il n'est pas possible d'ouvrir un bar partout où on le souhaite. Il existe des zones où il est interdit de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place (licences III et IV). Il existe aussi des quotas qui limitent le nombre de débits de boissons par commune.

Zones protégées

Les zones d'interdiction concernent ce qu'on appelle les débits de boissons alcoolisées.

Ce sont les établissements de vente d'alcool à consommer sur place.

Seuls ceux qui possèdent une licence III ou une licence IV sont concernés.

Il s'agit donc principalement des bars et des cafés.

Il existe des lieux dans l'espace public où il est interdit d'ouvrir un débit d'alcool.

Ce sont des zones créées pour protéger la santé des mineurs et des consommateurs.

Il s'agit de périmètres déterminés autour des établissements suivants (à Lyon 150m en porte à porte):

- Stade, terrain de sport privé ou public, piscine

- Hôpital, clinique, centre médical, centre de soins ou d'accueil en addictologie

- Centre de loisirs ou d'hébergement collectif pour la jeunesse,

- Établissement d'enseignement (publics et privés, de tout degré scolaire de l'école à l'université) ou de formation

Les restaurants qui vendent de l'alcool uniquement servi au cours des repas ne sont pas concernés par ces interdictions.

Ces zones sont protégées par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral détermine l'étendue de la zone de protection et la distance d'interdiction définie à partir de l'établissement « protégé ».

En savoir plus: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22384

Le guide juridique de la vente: https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/guideventevf19042021-607e72f564358.pdf

Terrasses

Si vous souhaitez occuper une partie de l'espace public (trottoirs, places) pour votre bar ou restaurant, vous devez en demander l'autorisation (en mairie ou préfecture). Il s'agit d'une AOT : AOT : Autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Vous avez le choix entre 2 types d'autorisations :

- permis de stationnement (terrasse ouverte, food-truck) ou

- permis de voirie (terrasse fermée).

Vous n'avez pas le droit d'installer un système de chauffage ou de climatisation. Toutefois, l'installation est possible s'il s'agit d'une terrasse fermée par des murs et hermétique à l'air.

Déclarations de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale (DAOA)

Ce formulaire permet à tout établissement qui produit ou commercialise des denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale d'effectuer la déclaration obligatoire avant ouverture.

- Vous devez faire une déclaration pour toute activité manipulant des denrées d'origine animale destinées à des consommateurs.

Cette obligation concerne les professionnels qui vendent ou remettent directement les denrées aux consommateurs.

Elle doit être adressée à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP).

Elle doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.

Cette déclaration est obligatoire pour permettre au service Hygiène et sécurité alimentaire de la DDPP de programmer les visites de contrôle sanitaire.

Elle est aussi obligatoire à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité.

Le formulaire doit être téléchargé, imprimé et rempli.

La demande doit être adressée à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP).

Si l'activité consiste à vendre des denrées d'origine animale à d'autres professionnels, vous devez demander un agrément.

Agrément

Comment savoir si je dois demander l'agrément?

En répondant à ces questions:

- J'utilise dans produits d'origine animale? (si uniquement végétal: RAS)

- Je livre des professionnels qui font de la revente? (Si uniquement B to C: RAS)

Si l'acivité répond deux "OUI", elle doit demander un agrément ou une dérogation d'agrément.

Pour bénéficier de la derogation, il faut rester dans ces cadres:

Tout transformateur qui manipule des denrée animale doit faire (par CERFA 13984-05) une déclaration d'ouverture de labo

- livrer des clients à moins de 80kms du site de production et ne pas dépasser les quantités limites (en poids et en rapport à la totalité de votre prod)

Tout transformateur qui manipule des denrée animale doit faire (par CERFA 13984-05) une déclaration d'ouverture de labo

Lien Nuage: https://nuage.grap.coop/s/geZzEqFkQZeEZe4

Ouverture le dimanche

Le dimanche est destiné au repos hebdomadaire des salariés (repos dominical). L'ouverture d'un commerce le dimanche est donc, en principe, interdite. Toutefois, certaines autorisations vous permettent d'ouvrir votre commerce le dimanche. Ces autorisations alternatives dépendent de votre nombre de salariés, de la nature de votre commerce ou de votre localisation.

Un commerce peut ouvrir le dimanche si l'emploi de salariés n'est pas requis. Vous pouvez ouvrir sans autorisation préalable et sans restriction d'horaires, peu importe la nature de votre commerce (alimentaire, non alimentaire, de détail, etc.).

Cependant, un arrêté préfectoral peut interdire l'ouverture de certains commerces le dimanche. Renseignez-vous auprès de la préfecture de votre département.

Les commerces de détail alimentaire sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures.

Dans les établissements avec une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 %.

Les hôtels, cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir le dimanche, sans restriction d'horaires, pour répondre aux besoins du public.

Le contrat de travail du salarié doit mentionner l'obligation de travailler les dimanches

Vous pouvez ouvrir le dimanche, sans restriction d'horaires, si votre commerce est situé dans l'une des zones suivantes :

- Zone touristique internationale (ZTI)

- Zone touristique simple

- Grande gare

- Zone commerciale

Attention

Dans ces zones, les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche. En revanche, ils doivent fermer à partir de 13 heures.

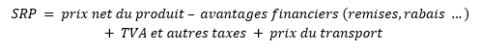

TVA

Ventes en boutique :

- A consommer sur place = TVA à 10% (sauf alcool 20% et thé/café à 5,5%)

- A emporter = TVA à 5,5% (sauf alcool 20%), la philosophie c'est que le plat est emballé et peut être conservé un minimum ( Cf exception point d'après). Attention, cela veut dire que le client retire lui même son menu, il n'y a donc pas de livraison !

Ventes en livraison (via les internet par exemple) :

- Dès qu'il y a une livraison, cela n'est plus de la "vente de bien", mais de "prestation de service" = TVA à 10% (y compris les frais de livraisons, sauf si ces frais sont facturés séparément = 20%).

- Exception cependant pour ce qui est conditionné et peut être conservé = TVA à 5,5% (quid de la livraison?) cf doc impots "En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ; ils bénéficient du taux réduit de 5,5 %." Cela ne concerne donc pas les plateaux repas !

Prestations traiteurs réalisées sur place :

- De ce coté, pas de grosse MAJ sur la bouffe = TVA à 10%

- la grosse nouveauté concerne les frais annexes qui peuvent être assujettis à 10% !précision des impôts "outre la fourniture de nourriture préparée ou non et de boissons (à l'exclusion des boissons alcooliques, se reporter au I-B § 70 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10), un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène, etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place. Le taux réduit de 10 % s’applique sur l’ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement."

- attention : restent à 20% : Mises à disposition d'hôtesses, personnel de vestiaire, voiturier, chauffeur, videurs, DJ, gogo danseur, dresseurs de poney, équipe interne du GRAP (sur place ou à emporter...).

Attention : si vous avez un doute, ne changez rien ! Vous pouvez vous référer aux documents des impôts car chaque produit peut être concerné par une exception...

Par exemple la TVA au taux normal 20% pour : confiseries, produits composés contenant du chocolat, margarines et au caviar...

plus d'info : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/705-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-BASE-10-20-10-20190807

Enseigne et publicité

Une enseigne commerciale permet aux clients d'identifier le local d'exploitation d'une entreprise (ex : une boutique). L'enseigne doit respecter des règles d'emplacement, de dimensions et d'éclairage nocturne. Son installation requiert également une autorisation préalable dans certains cas. Par ailleurs, les enseignes temporaires qui signalent des évènements particuliers se voient appliquer des règles différentes.

Une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s'y exerce. Autrement dit, l'enseigne commerciale est un signe extérieur visible et apposé sur un établissement (ex : nom de l'entreprise, logo ou les deux, etc.).

Elle permet de signaler la présence du local d'exploitation et d'en préciser l'objet (restaurant, tabac, hôtel, vêtements, optique, etc.).

L’enseigne est un élément du fonds de commerceEnsemble des éléments nécessaires à l'exercice de l'activité : clientèle, enseigne, nom commercial, matériels et équipements, droit au bail (local commercial), droits de propriété, contrats de travail et d'assurance en cours. au même titre que la clientèle.

L'enseigne commerciale n'est pas obligatoire pour l'entreprise, contrairement à la dénomination/raison sociale.

Emplacement et dimensions de l'enseigne => réglementation => https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F24357

Enseignes nécessitant une autorisation préalable

L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation administrative préalable lorsqu'elle est réalisée dans l'un des lieux suivants :

- Dans les communes couvertes par un règlement local de publicité (RLP)

- Sur les arbres

- Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

- Sur les monuments naturels et dans les sites classés ou inscrits

- À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque

- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables

- Dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles

- Dans les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciales

À noter

Une autorisation administrative préalable est également requise pour l'installation des enseignes à faisceaux laser.

Enseigne et syndic de copropriétés: lien doc nuage: https://nuage.grap.coop/s/f2bp5RcFGkHFH48

Obligations et contrôles

Hygiène

Contrôle réalisé par la Direction départementale pour la protection des populations (DDPP) et DDCSPP

Ces 2 directions vérifient en particulier les points suivants :

- Les dates limites de consommation ne sont pas dépassées

- Il n'y a pas de congélations illicites ou avec des matériels inadaptés

- Les règles de température sont respectées et il y a des thermomètres dans les réfrigérateurs ou chambres froides

- Les installations sanitaires sont respectées

- La méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments permettent à l'établissement d'assurer le transport, la conservation et l'utilisation jusqu'à la remise au consommateur final des denrées alimentaires dans les conditions sanitaires requises

- Il n'y a pas de fausse mention valorisante sur l'origine des produits (exemples : régional, fermier), le type de fabrication (exemples : maison, du chef) ou sur la nature même des produits (exemple : jambon pour de l'épaule)

Les bases d'une bonne hygiène

Local, matériel, équipement

Local, matériel, équipement

Vous devez agencer vos locaux en respectant les pratiques suivantes :

- Séparer les zones de travail sales (plonge, poubelles) et les zones propres (élaboration et stockage)

- Agencer les locaux de manière à faciliter l'entretien régulier

- Ne pas avoir à traverser les cuisines ou le commerce pour accéder au local poubelle

- Prévoir des sanitaires pour le personnel et des sanitaires pour les clients

- Les sanitaires ne doivent pas donner sur les locaux où sont cuisinés ou stockés les aliments

- Stocker les produits de nettoyage séparément (placard, local)

- En cas de vestiaires, les situer à proximité du poste de travail des employés

À noter

Si au moins 25 salariés déjeunent sur le lieu de travail, un local de restauration doit être mis à leur disposition, avec tables et sièges en quantité suffisante, robinet d'eau potable et frigo.

Matériel

Les obligations concernant le matériel sont les suivantes :

- Un bac à graisse est obligatoire et de fait, un contrat de traitement des huiles.

- Le matériel doit porter l'avis de conformité LERPAC ou NF hygiène alimentaire.

- Il faut privilégier les ustensiles et matériels en inox ou en émail.

- Il faut privilégier le séchage des mains avec du papier jetable (les torchons sont sources à microbes).

- Les poubelles doivent être fermées avec un couvercle et s'ouvrir avec une pédale.

Les ustensiles et matériel en bois brut sont interdits.

Équipement

Votre commerce doit être muni des équipements suivants :

- Système de ventilation qui ne mélange pas l'air des zones propres et celui des zones sales

- Sanitaires avec cuvette et chasse d'eau, lavabo et savon

- En cuisine, des lavabos différents pour les mains et pour les légumes

- Lavabos avec commande non-manuelle (avec détecteur de présence ou commande par la jambe ou le pied)

- Sèche-mains soit avec air pulsé, soit avec papier jetable

- Syphon de sol pour évacuer les eaux de lavage

- Éclairage suffisant

- Chambre froide avec thermomètre et régulation des températures

- Vestiaire pour les employés si le travail nécessite une tenue spécifique

Règles d'usage du matériel

Vous devez respecter les pratiques suivantes liées au matériel :

- Laver les plans de travail et les ustensiles à chaque service

- Ne pas poser les marchandises alimentaires à même le sol

- Ne pas poser d'objet personnel sur les plans de travail (exemple : téléphone)

- Utiliser des pinces pour le service d'aliments en vrac aux clients

Stockage et conservation des aliments

Chaîne du chaud et du froid

La chaîne du froid (conservation entre 0° et 3°) ne doit jamais être rompue.

La température dans les frigos et les chambres froides doit être contrôlée en permanence.

Le respect de la chaîne du chaud s'impose également : pour la cuisson, les aliments doivent atteindre rapidement 63°. Cette température doit être maintenue stable pendant la cuisson.

Le refroidissement doit se faire le plus rapidement possible pour atteindre la température de 3°.

Après refroidissement, les aliments doivent être mis au frigo dès que possible.

Les matières premières et les produits transformés doivent être conservés dans des frigos différents.

Emballage

Les matériaux d'emballage doivent être désinfectés.

Les matières premières doivent être conservées dans des récipients hermétiques.

Congélation

Les pratiques suivantes sont interdites :

- Recongeler un produit déjà décongelé une fois

- Décongeler un produit à l'air libre (il faut le décongeler au frigo)

- Congeler une matière première, des restes (en restauration), des produits préemballés à conserver à température positive

À noter

Les produits venant directement de l'abattoir et les produits frais de la pêche peuvent être congelés.

Lien dossier nuage: https://nuage.grap.coop/s/t8YSnYKnnjdNNDg

Eau et déchets

Eau

L'alimentation en eau potable doit être en quantité suffisante.

L'eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable, ni pouvoir refluer dans ces systèmes.

La glace qui entre en contact avec les denrées alimentaires doit être fabriquée à partir d'eau potable.

Si la glace est destinée à réfrigérer les produits de la mer (entiers), elle doit être fabriquée à partir d'eau propre.

La vapeur d'eau pour cuire les aliments doit être issue d'eau propre.

Déchets

Il est interdit de détruire des invendus alimentaires. Ils doivent être valorisés. La réglementation est expliquée dans la fiche dédiée à la gestion des invendus.

Les déchets alimentaires doivent être triés à la source en tant que biodéchets.

Les entreprises de la restauration et les commerces alimentaires sont soumis à la réglementation générale sur la gestion des déchets des entreprises.

- Les déchets alimentaires ne doivent pas s'accumuler.

- Les poubelles doivent être vidées très régulièrement.

- Elles doivent comporter un couvercle et s'ouvrir avec une pédale.

- Elles doivent être lavées régulièrement.

- Le local à poubelles doit être indépendant du reste du magasin.

- Le personnel ne doit pas traverser les cuisines ou la salle de service pour aller au local à poubelles.

- Le personnel doit porter un équipement adapté (bottes de sécurité, gants) pour s'y rendre.

- Les huiles de fritures doivent être collectées par un organisme agréé.

HACCP , avoir ou ne pas avoir la formation

Hygiène alimentaire et du personnel

La formation HACCP et le « paquet hygiène »

Les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent être encadrées et doivent disposer d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle.

Cette formation est souvent appelée formation HACCP.

Cette obligation est instaurée par la règlementation européenne encadrant l'hygiène alimentaire appelée « Paquet hygiène ».

Elle s'adresse à toute la filière agroalimentaire.

L'appellation HACCP signifie en anglais Hazard Analysis Critical Control Point. Il s'agit d'une méthode qui permet de prévenir et d'identifier les dangers liés aux pratiques d'hygiène alimentaire.

Toute personne manipulant des denrées alimentaires doit avoir suivi cette formation.

La formation HACCP peut être dispensée soit par un organisme de formation, soit par l’établissement lui-même.

Elle ne fait l’objet d’aucune exigence de contenu ou de durée.

À savoir

Une entreprise peut organiser elle-même la formation aux bonnes pratiques d'hygiène de ses salariés (via la diffusion d'instructions, d'échanges de pratiques...). Le recours à un prestataire extérieur n'est pas obligatoire.

Pour vous aider, il est recommandé de consulter un guide des bonnes pratiques d'hygiène (GBPH), validé par le ministère chargé de l'agriculture, en vigueur dans votre secteur d'activité. Il est élaboré par des professionnels de votre branche.

Consulter un guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH)

France Travail (anciennement Pôle Emploi) peut vous aider à trouver un prestataire effectuant cette formation :

Où trouver ma formation HACCP hygiène alimentaire

Hygiène du personnel

Toute personne travaillant en contact avec des aliments doit respecter les pratiques suivantes :

- Porter des vêtements propres

- Porter une coiffe

- Porter des gants lors de la préparation ou du service des aliments

- Jeter et changer souvent de gants

- Se laver les mains est obligatoire dans les cas suivants :

- Reprise du travail

- Sortie des sanitaires

- Après manipulation des déchets

- Après manipulation de matières premières

- Avant manipulation de produits laitiers (mayonnaise, beurre, fromage, crème fraîche, etc.)

Attention

Un employé malade (grippe ou gastro-entérite) ou blessé avec une plaie n'est pas autorisé à manipuler des denrées alimentaires.

Obligation de formation et restauration commerciale

Uniquement obligatoire dans la restauration commercial mais c'est un plus et un gage de bonne foi en cas de contrôle d'avoir suivi une telle formation.

La formation aux règles d'hygiène alimentaire est obligatoire dans les établissements de restauration commerciale. Il suffit qu'une seule des personnes de l'établissement ait suivi la formation.

La formation dure 14 heures minimum. Elle doit comporter 2 heures minimum en présentiel pour chaque séquence de 7 heures. Cette présence est indispensable notamment pour la manipulation de matériel.

Son coût varie entre 200 € et 500 € (selon les tarifs constatés sur le marché).

Il n'y a pas de date limite de validité de cette formation ni d'obligation de renouvellement.

Établissements concernés par cette obligation de formation

Les établissements de restauration commerciale concernés par cette obligation sont les suivants :

- Restauration traditionnelle : activité de restauration avec un service à table

- Cafétérias et autres libres services : une cafétéria est un lieu de restauration où il y a peu ou pas de service à table. Le consommateur se sert généralement comme dans un libre-service, à l'aide de plateaux individuels

- Restauration rapide et vente à emporter : établissement proposant la vente au comptoir d'aliments et de boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur éventaire et marché (y compris food-truck et camionnette).

La plupart des diplômes du secteur de la cuisine et de la restauration inclut automatiquement cette formation.

Activités non concernées par l'obligation de formation à l'hygiène alimentaire dans la restauration commerciale

Les activités et établissements suivants peuvent se dispenser d'effectuer cette formation :

- Hôtel servant uniquement des petits déjeuners

- Traiteur

- Rayon traiteur des grandes et moyennes surfaces

- Métier de bouche (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, poissonniers) proposant à la vente des plats cuisinés, sandwiches, salades

- « Point chaud » des magasins équipés de quelques tables « mange-debout »

- « Chef cuisinier » préparant des repas au domicile de particuliers

- Table d'hôte répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

- Constitue un complément de l'activité d'hébergement

- Propose un seul menu et une cuisine de qualité composée d'ingrédients du terroir

- Service du repas à la table familiale

- Offre une capacité d'accueil limitée à celle de l'hébergement

Si ces critères ne sont pas tous réunis, il s'agit alors d'un restaurant (et non d'une table d'hôte) qui doit respecter l'obligation de formation « hygiène alimentaire en établissement de restauration commerciale ».

Cette formation est facultative pour un professionnel qui peut justifier d'au moins 3 ans d'activité dans le secteur alimentaire en tant que gestionnaire ou exploitant.

Les 4 dangers à connaitre pour éviter le risque

Biologique

Vient de la présence de micro organismes, toxines ou agent pathogènes (bactérie, virus, moisissures)

La plupart sont détruites ou inactivés par la cuisson (les bactéries se multiplient très bien entre 10°C et 63°C)

Pour éviter ce danger une bonne gestion du stockage et de la conservation des aliments:

- Absence de nutriments

- Températures basses et élveées

- Sécheresse

- Acidité, sucre, sel

- Absence d'oxygène

Les facteurs de développement

- Humidité

- Température ambiante

- Nourriture

- Oxygène

- Temps

Suivi : Controle et enregistrement des températures (à reception, stockage, vente)

Les fromages au lait cru sont déconseillés au enfants de moins de 5 ans qui ne savent pas bien se défendre vis à vis des infections.

Chimique

Le danger chimique est lié à des contaminants:

- pouvant être naturellement présents dans les aliments (allergènes, mycotoxines...)

- ajoutés lors d'une étape du processus de production( pesticides, antibiotiques, plomb, contaminants provenant de l'emballage, résidus de produits de nettoyage...)

Pour limiter les risques d'occurence:

- Etre en règle, connaitre et détenir les certificats d'alimentarité de tous les ustensiles au contact des produits (ex: planches à découper)

- Les fiches de données de sécurité de produits de nettoyage

- Le sproduits de nettoyage doivent être stockés dans une armoire séparée.

- Bien rincer le matériel

- Tester régulièrement les huiles de fritures afin de garantir la qualité.

Physique

Danger lié à la présence de corps étranger dans les aliments (bout de verre, pansements, insectes...)

Son apparition est liée à de mauvaises pratiques au cours d'une ou plusieurs étapes de la chaine alimentaire.

Pour éviter:

- Analyse des pratiques

- Respect des règles d'hygiene du personnel

- Plan de lutte contre les nuisibles

Allergène

Risque de réaction allergique grave.

Bien indiqué sur les étiquettes les allergènes mais également dans le magasin pour prévenir de la volatilité de certains allergènes.

Concernant l'information sur la présence d'allergènes, le décret d'application entré en vigueur en 2015 précise :

- Pour les denrées préemballées, la liste des allergènes doit être indiquée sur l’étiquetage.

- Pour les denrées non préemballées (servies par les restaurants, traiteurs rayons à la coupe des hypermarchés et supermarchés...), l’indication de la présence d’allergènes se fait obligatoirement par écrit, sans que le consommateur n’ait à en faire la demande.

- Pour les produits en vue d’une consommation immédiate, l’information doit être signalée à proximité immédiate de l’aliment (ex. : vitrines...), de façon à ce que le consommateur n’ait aucun doute sur le produit concerné.

- Pour la consommation au sein d’un établissement de restauration ou cantine, les professionnels devront tenir à jour un document écrit sur la présence d’allergènes dans les plats proposés. Ce document devra être accessible pour le consommateur à sa demande, le choix de présentation étant laissé à l’appréciation des professionnels.

Une information sur la présence d'ingrédients allergènes dans les plats et boissons servis doit être donnée par écrit au consommateur :

- Soit en mentionnant clairement cette information sur la carte

- Soit en indiquant où il peut consulter cette information dans l'établissement (par exemple sous forme de tableau affiché au comptoir ou de cahier tenu à la disposition des clients)

La livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration doit être accompagnée d'un document portant l'information sur la présence d'allergènes.

14 allergènes sont concernés :

- Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales

- Crustacés et produits à base de crustacés

- Œufs et produits à base d’œufs

- Poissons et produits à base de poissons

- Arachides et produits à base d’arachides

- Soja et produits à base de soja

- Lait et produits à base de lait

- Fruits à coque et produits à base de ces fruits

- Céleri et produits à base de céleri

- Moutarde et produits à base de moutarde

- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

- Anhydride sulfureux et sulfites

- Lupin et produits à base de lupin

- Mollusques et produits à base de mollusques.

Pour assurer la lisibilité de l'étiquetage, le règlement européen INCO impose que les caractères soient d'une taille égale ou supérieure :

- à 0,9 mm dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm²,

- à 1,2 mm dans les autres cas.

Cette taille concerne le corps du texte.

Obligations et documents contrôles

Les obligations

-

- De résultats ... mais il faut pouvoir prouver qu'on met tout en œuvre, via notamment les feuilles d'enregistrement

- De mise en place de procédures basées sur les principes de l'HACCP en s'appuyant sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène

- De formation d'au moins une personne dans l'équipe à l'HACCP ou au guide de bonnes pratiques d'hygiène du secteur concerné (obligatoire en restauration). Aucune formation n'est obligatoire en épicerie, il s'agit de recommandation !

Nous recommandons que la majorité des personnes de l'équipe aient suivi une formation HACCP : cela permet de sensibiliser tout le monde aux enjeux de l'hygiène et évite qu'une personne aie un rôle de "gendarme" dans l'équipe

Attention à la transmission d'infos dans les transitions entre personnes dans une équipe : formaliser les choses permet de les pérenniser et de ne pas remettre en question les bonnes pratiques

Définir une procédure/ consigne

C'est l'ensemble des règles propres à une activité.

Contient:

- Objectifs à atteindre

- Moyens de réalisation

- Action en cas de non conformité

Les procedures peuvent faire l'objet de documents intégrés dans le PMS. On parle alors de procédure écrite ou de procédure documentée.

Elles peuvent être écrites ou orales.

Autocontrole

Tout examen vérification, prélèvement ou tout autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un exploitant afin de s'assurer par eux mêmes du respect des exigence.

Enregistrement des résultats des auto contrôles

On retrouve:

- Contrôles à réceptions,

- Vérification du nettoyage

- Enregistrements des T°C

- Suivi de la maintenance

- Analyse sur les produits

- Suivi de la lutte contre les nuisibles

Non conformité et actions correctives

Action visant à éliminer la cause d'une non conformité ou d'une situation indésirables et l'enregistrement des actions correctives prises.

Plan de maitrise sanitaire (PMS): Les Grands Principes

Outil permettant d'atteindre les objectifs de sécurité sanitaire des aliments fixé par la réglementation.

Il décrit les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire des productions vis à vis des dangers biologiques, physiques, chimiques.

Il comprend :

-

- Les bonnes pratiques d'hygiène du professionnel (BPH)

- Le plan HACCP

- Un système de traçabilité

Exemple d'organisation de PMS

-

- Nettoyage

- contrôle à réception

- enregistrement des températures

- hygiène du personnel

- suivi de la maintenance

Ecrire ce qu'on a fait et faire ce qu'on écrit + consigner les actions par écrit (nettoyage, températures....)

Le plan de maitrise sanitaire, ou PMS, est un ensemble de mesures préventives et d’autocontrôle ayant pour but de maintenir l’hygiène alimentaire. C’est un outil permettant le contrôle de l’environnement de la chaîne de production alimentaire pour garanti la sécurité des produit.

Il repose sur :

- un programme de prérequis, qui sont les premières mesures d’hygiène à mettre en place pour maintenir l’hygiène alimentaire. Ces prérequis sont détaillés dans l’annexe I du règlement CE n°852/2004 et l’annexe III du règlement CE n°853/2004 (pour les denrées animales ou d’origine animale) ;

- des procédures fondées sur les principes de le Système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise, en abrégé système HACCP (Hazard analysis critical control point) ;

- la communication et la traçabilité des produits.

Les programmes de prérequis (PRP) sont les mesures à mettre en œuvre en premier lieu avant même la mise en place d’une procédure fondée sur la méthode HACCP. Ils comprennent entre autres des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Les BPH sont des principes généraux d’hygiène qui s’appliquent à tous les paramètres de la production pouvant être à l’origine de contaminations (personnel, locaux, matériel, ingrédients). L’utilisation des bonnes pratiques d’hygiène permet ainsi de limiter le risque de contamination.

Les BPF concernent, quant à elles, le procédé en lui-même, par exemple l’utilisation de températures adéquates ou un bon dosage des ingrédients.

Afin de mettre en place les prérequis, les exploitants peuvent s’appuyer sur la méthode dite « des 5M » qui permet de répertorier les mesures à prendre en fonction de chaque facteur pouvant être source de contamination.

La méthode des 5 M

Le milieu

Le but est que les locaux ne soient pas source de contamination et que leur disposition et conception facilitent la procédure de nettoyage.

Les locaux doivent être propres et en bon état.

La disposition et les matériaux de ces locaux doivent être adaptés à la production de denrées alimentaires afin d’éviter les contaminations et de faciliter les procédures de nettoyage et de désinfection. Par exemple, des matériaux lisses doivent être utilisés pour les sols, murs et plafonds qui seront facilement nettoyables.

Les toilettes ne doivent pas être proches des zones de manipulation de denrées. Des lavabos pour le lavage des mains doivent être prévus et distincts de ceux utilisés pour les denrées alimentaires.

Les locaux doivent également disposer d’une ventilation dont les filtres seront changés facilement et régulièrement et d’un éclairage suffisant.

Les produits pour le nettoyage et la désinfection doivent être entreposés séparément des denrées alimentaires.

Enfin, la présence de vestiaire ou autres moyens permettant la séparation entre vêtement de ville et tenue de travail doit être prévue.

La main d’œuvre

Le personnel doit être en bonne santé et avoir reçu une formation en matière d’hygiène et principes de l’HACCP.

Le personnel doit porter une tenue adaptée (blouse, charlotte, masque) et réaliser des lavages des mains réguliers.

Le personnel peut être source de contamination : afin de limiter ce risque le personnel doit porter une tenue adaptée et différente de la tenue de ville (blouse, charlotte, masque) et réaliser des lavages de mains réguliers.

Le matériel

Le matériel doit être nettoyé et désinfecté de manière régulière.

Le lave-main doit être conçu de manière hygiénique, sans que l’opérateur ait à toucher la vanne d’ouverture d’eau (qui peut être source de contamination). Par exemple, il est possible d’avoir une commande au pied ou au genou.

Les méthodes

L’eau utilisée au cours de la production doit être propre et potable.

Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il ne doit pas y avoir de contact entre les déchets et les denrées.

Un plan de nettoyage doit être prévu précisant la fréquence des interventions (qui doit être régulière), les produits à utiliser et le protocole d’utilisation.

Le professionnel doit mettre en place une gestion des stocks et l’agencement devrait se faire selon la méthode dite « premier entré - premier sorti » (PEPS ou FIFO).